行为人用本人的以及收购的银行卡,帮助他人进行资金转移、支付、结算等业务,无证据证明行为人明知资金为诈骗所得,也无证据证明资金为网络犯罪实施完毕后的违法所得,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

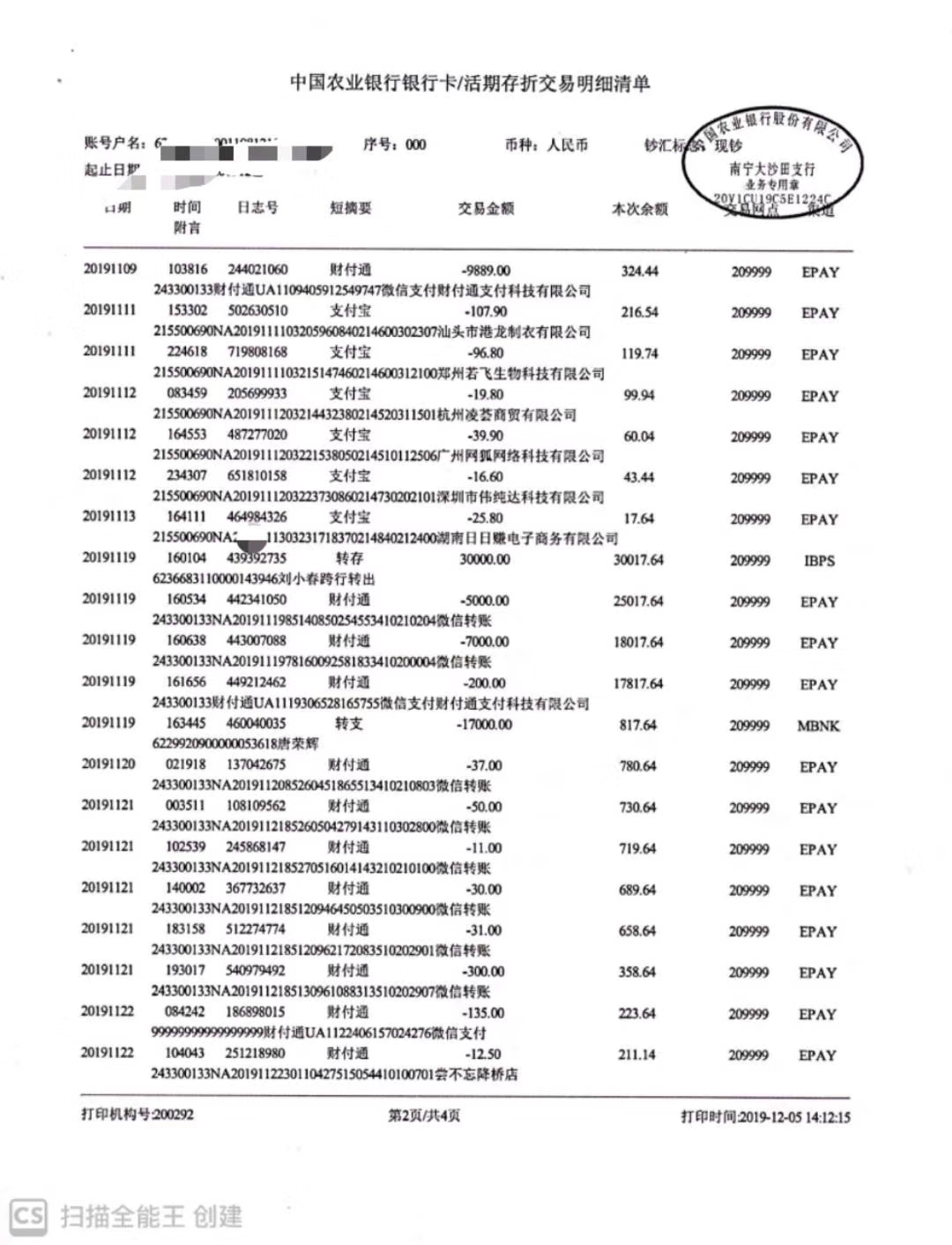

1.2020年7月底至8月底,被告人李某虎明知“大宝”从事网络违法犯罪活动,仍帮助其从事转账业务,并从中获取千分之三的提成。因需要提供包含U盾和绑定手机卡的银行卡,他以每套1000元的价格收购了7套银行卡。7张银行卡共计收款两千余万元,其中由被告人李某虎经手走账三百余万元,此金额中查实接收的诈骗资金为三十九万余元,被告人李某虎获利3300元。

2.一审法院认为,被告人李某虎明知是诈骗犯罪所得仍予以转移,数额达人民币39万余元,情节严重,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币二万元;明知他人从事网络违法犯罪活动仍提供支付结算帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑10个月,并处罚金人民币1万元。

3.判后,李某虎提出上诉,上诉人李某虎及其辩护人提出,一审判决认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪错误,其并不明知上游犯罪及资金系诈骗资金,其行为应当一同被认定为帮助信息网络犯罪活动的行为。

4.二审法院认为,一审法院以案发后查实其中39万余元为诈骗资金为由单独评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪错误,改判上诉人李某虎在此部分事实中只构成帮助信息网络犯罪活动罪一罪;因罪名减少,对上诉人李帅虎的刑期相应核减,其帮助信息网络犯罪活动罪的刑期受上诉不加刑原则的限制,不予调整。(最终刑期减少1年10个月,罚金减少2万元。)

在上游犯罪为网络犯罪且与下游犯罪行为人事前无通谋的司法案件中,对于下游犯罪行为人提供金融账户帮忙过账、取现等行为,应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是帮助信息网络犯罪活动罪存在较大争议,实务中经常出现案情相似但定罪相异的情况,其中困扰办案人员的主要争议焦点是如何区分上述二罪的主观“明知”要素,即对上游犯罪具体内容要求明知达到何种程度才能成立掩隐罪(否则只能构成帮信罪)呢?

根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定:“确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准5倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。”又根据重庆市发布的《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件法律适用问题的会议纪要》第四条第11点之规定:“‘明知他人利用信息网络实施犯罪’,一般要求证据能够证实行为人认识到他人可能实施犯罪即可,并不要求行为人认识到他人实施犯罪的具体情况。”可见,帮信罪在主观要素上,只需行为人认识到所帮助的对象系违法行为即可,并不严格要求达到犯罪的程度,即帮信罪对上游犯罪的明知为概括性明知。

相反,根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第十一条之规定:“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以明显异于市场的价格,通过虚拟货币等方式转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。”也就是说,掩隐罪在主观明知上,要求行为人必须认识到系犯罪所得而予以窝藏、转移。

因而分析立法司法解释之原意,可以得出帮信罪的“明知”是概括性的认知,只需要行为人认识到上游活动系犯罪活动,或其提供的银行卡等支付结算工具可能用于网络犯罪即可;而掩隐罪的“明知”则更倾向于是具体明知,要求行为人知道或应当知道其支付结算的是犯罪所得及其收益。[1]

在具体案件中区分帮信罪的“概括性明知”和掩隐罪的“具体明知”,则需要结合在案证据综合考量:如果证据虽然不能证明行为人是上游犯罪共犯,但有聊天记录、线下接触或者上游犯罪人供述、被告人供述等证据能证明行为人明知是上游犯罪所得及其产生的收益仍提供转账、套现、取现或为此提供技术支持等帮助的,有成立掩隐罪的可能性;而在既不能证明是上游犯罪共犯,亦不能证明行为人明知是犯罪所得及其产生的收益的情形下,如果其具有上游是利用信息网络实施违法活动的认知,应当认定为帮信罪,否则可能不构成犯罪。

此外,在客观行为上,尽管掩隐罪与帮信罪存在部分重合,但亦有本质区别。“掩隐罪系上游犯罪实施完毕后的帮助转移、隐瞒犯罪所得的行为,而帮信罪中所提供的支付结算等系帮助上游犯罪实施的行为,结算行为是网络犯罪完成过程中的一环。”[2]也就是说,掩隐罪与帮信罪的另一本质区别即上游犯罪是否既遂,若无证据证明涉案资金都是网络犯罪实施完毕后的违法所得,则不应当轻率否定行为人成立帮信罪而非掩隐罪的可能性,反之若能够查明上游犯罪直到涉案资金转移到下为人账户中时方才实行终了,则行为人只能成立帮信罪。

本案中,上诉人李某虎在帮助“大宝”进行赌博走账支付结算业务时,并无证据证明其明知39万余元为诈骗犯罪完成后的赃款,即李某虎对于上游犯罪并不具备掩隐罪要求的“具体明知”;亦无证据证明李某虎经手走账的388万余元资金均系网络犯罪实施完毕后的违法所得,即不满足掩隐罪要求上游犯罪必须既遂的要求。因此,上诉人李某虎不成立掩隐罪,其行为只构成帮信罪一罪。

相较于掩隐罪,帮信罪的法定刑更低,入罪标准更高,其具有获得缓刑的优势性,并且能对行为人先提供银行账户后转移资金的行为作出整体性评价。因此,如遇上游犯罪是网络犯罪且与下游犯罪行为人事前无通谋的案件,辩护人应根据在案证据主张行为人对于上游活动仅具有概括的认知;同时,重点分析行为人帮助转移资金的具体运作机制,审查涉案资金打到行为人银行账户时的上游犯罪形态,从而证明行为人在不知情状态下转移资金的行为是上游犯罪人设计的犯罪一环,而非上游犯罪既遂后的掩饰、隐瞒行为。关注主观要素和犯罪完成形态对犯罪成立起到的重要限缩作用,既是人权保障的价值旨趣,也是罪责刑相适应的原则要求。

第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

第二百八十七条之二第一款【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》法发〔2021〕22号

第十一条 明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以明显异于市场的价格,通过虚拟货币等方式转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件法律适用问题的会议纪要》渝检会〔2021〕7号

“明知他人利用信息网络实施犯罪”,一般要求证据能够证实行为人认识到他人可能实施犯罪即可,并不要求行为人认识到他人实施犯罪的具体情况。关于“明知他人利用信息网络实施犯罪”的认定,不能仅凭行为人的供述认定,应当结合其认知能力、既往经历、生活环境、交易对象、交易方式等证据情况进行综合认定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2019〕15号

第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

上诉人李某虎提出一审判决认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪错误,其并不明知上游犯罪及资金系诈骗违法所得的意见。经查,掩饰隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪存在行为上的部分重合,但亦有本质区别,掩饰隐瞒犯罪所得罪系上游犯罪实施完毕后的帮助转移、隐瞒犯罪所得的行为,而帮助信息网络犯罪活动罪中所提供的支付结算等系帮助上游犯罪实施的行为,结算行为是网络犯罪完成过程中的一环。

本案中,根据现有证据证明,上诉人李某虎明知他人从事网络违法犯罪活动(网络赌博平台),而从宁某手中购买7套银行卡,帮助进行赌博走账支付结算业务,虽然上诉人李某虎经手走账388万余元,其中有39万余元在案发后经公安查实为诈骗资金流入,但本案无证据证明上诉人李某虎在实施犯罪时,明知以上资金为诈骗犯罪完成后的赃款,亦无证据证明以上走账的资金均系网络犯罪实施完毕后的违法所得,上诉人李某虎与原审被告人林某、宁某的行为性质相同,主观上只有一个犯意,亦只实施了一个帮助信息网络犯罪活动的客观行为,一审法院将李某虎帮助信息网络犯罪活动走账资金388万元中的39万余元,以案发后查实为诈骗资金为由单独评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪错误,此部分事实中,根据现有证据只能认定上诉人李某虎构成帮助信息网络犯罪活动罪一罪。

故上诉人李某虎的此上诉意见成立,予以采纳。因罪名减少,对上诉人李某虎的刑期相应核减,其帮助信息网络犯罪活动罪的刑期受上诉不加刑原则的限制,不予调整。

《李帅虎、林立等诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等二审刑事判决书》【(2021)湘06刑终298号】

《被告人周某等六人犯帮助信息网络犯罪活动罪一案一审刑事判决书》【(2021)川1724刑初91号】

被告人周某等人经介绍为朱某有偿提供信用卡用于转账,后期采取购买虚拟货币的方式帮助朱某转账,涉案银行卡共计收到160万余元。案发后查明,其中多笔诈骗资金流入被告人周某等提供的银行账户内。法院认为,被告人周某等明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

《、石磊帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书》【(2022)陕0104刑初219号】

被告人张某平等人为赚取差价,在“低买高卖”虚拟货币的过程中将“上游电信诈骗赃款”作为“卖币款”接收,由于其涉案行为符合《电信诈骗司法解释二》第二十一条规定的“价格明显异于市场的价格”且属于“通过虚拟货币转账“,公安机关和检察机关皆以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行刑事立案、拘留、逮捕、移送审查起诉。

然而,被告人的辩护人详细了解案情后发现,涉案赃款的支付路径“系由被害人名下数字人民币钱直接支付至被告人张某平名下数字人民币钱包”,也就是说,只有涉案赃款进入张某平的数字钱包中,上游电信诈骗行为方才实行终了,实现既遂,因此张某平收取涉案赃款立即就上述辩护意见与承办检察官沟通,并提交多份判例支持上述意见。随后,经检委会研究决定,检察机关最终将本案罪名由“掩饰、隐瞒罪”变更为“帮信罪”,致使本案法定刑由3至7年变更为3年以下。

[1]陆建红:《刑法分则“明知”构成要件适用研究——以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为视角》,载《法律适用》2016第2期。

[2]连丽娟,韩红艳:《网络犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息络犯罪活动罪辨析》,载《公民与法(综合版)》2023第10期。

(我国并不是判例法国家,本文引述的并非指导性案例,对同类案件的审理和裁判并无约束力,同时,司法实践中每个案例的细节千差万别,不可将本文观点直接援引,本文的提出旨在为读者提供不同的研究角度,并不意味着笔者对本文案例裁判观点的认同和支持,也不意味着法院在处理类似案例时,对该裁判规则必然援引或参照)